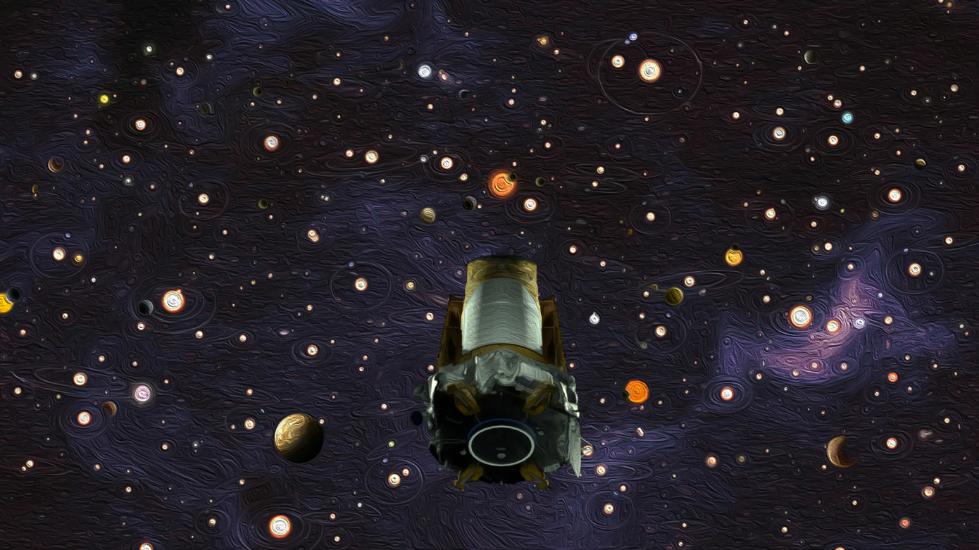

據TechCrunch報道,在服役9年,觀測到50萬顆恒星,并在這些恒星周圍發現數以千計的行星后,美國宇航局(NASA)的開普勒太空望遠鏡終于正式“退役”。在燃料耗盡的情況下,它將在安全軌道上漂移,而其龐大的數據寶庫將繼續幫助推動地球上的發現。

經過了數十年的準備、研究和延遲,開普勒望遠鏡于2009年發射。它的運行時間預定為三年半,旨在目不轉睛地盯著一小片天空,觀察每顆恒星的細微變化,這些變化可能表明某顆行星會短暫地擋住它的光線。這次任務取得了出乎所有人意料的成功,而且當望遠鏡投入使用后,就開始產生出數以萬計的系外行星數據。有些行星比天文學家們所預期的更接近地球,表明與地球體積相似的巖石行星并非那么罕見。

2014年,開普勒望遠鏡的最初任務圓滿完成,但其仍在完好運轉,這在很大程度上是由于其強勁的結構和節約燃料的使用方式。第二次任務被命名為K2,與第一次任務不同,開普勒望遠鏡每隔3個月就會把視線轉移到一個新的位置,而不是數年間只盯著一片天空觀察。很自然地,被觀測到并被編入目錄的恒星數量直線上升。

然而,開普勒望遠鏡也并非完好無損地運行,它丟失了四個反應輪中的一個,這些反應輪用來幫助在太陽和其他力量作用下重新定位望遠鏡的方向。不過幸運的是,它的設計支持其在反應輪不全的情況下繼續工作。只是后來另一個反應輪也發生故障,導致K2的使用受到嚴格限制。

如果沒有反應輪來改變它在所有三個軸上的方向,開普勒望遠鏡就不得不在每次需要改變視角或旋轉以將數據傳回地球時,燃燒寶貴的燃料。不管有沒有燃料,開普勒望遠鏡仍在大量收集數據。科學家們證實,在一段時間內,它又發現了1200多顆系外行星,而像谷歌提供的人工智能工具正在努力尋找隱藏在嘈雜數據中的其他行星。

但開普勒望遠鏡的任務最終要結束了,它利用其最后存儲的燃料機動到預期位置,通過深空網絡(Deep Space Network)作為中繼發送了最后一批數據。像以往一樣,這些新數據將很快提供給公民科學家、研究組織以及美國宇航局自己的團隊。

至于尋找系外行星的行動,今年早些時候發射的凌日系外行星勘測衛星(TESS)已經開始運作。我們有充分的理由相信,它將會與其前任一樣富有成效,或許表現會更好。如今已經退休的開普勒項目首席研究員威廉⋅博魯奇(William Borucki)說:“35年前,當我們開始構思這項任務時,我們還不知道太陽系外有其他行星。現在我們知道行星無處不在,開普勒已經為我們開辟了一條新道路,讓我們的子孫后代能夠探索我們的星系。”

開普勒已經完成了它的最后一項任務,現在進入了其應得的退役狀態。卡西尼號探測器曾最終墜入土星,并在其表面上形成了一個新的隕石坑,這是突然而又輝煌的終結。與卡西尼號不同的是,開普勒望遠鏡將會在離其母星一段距離的地方落入類似地球的軌道上,很可能在未來很多年里依然保持穩定,除非受到宇宙碎片撞擊,但這種可能性微乎其微。

關鍵詞: