日前,中國銀保監會公布了財產保險行業發展最新數據。財產保險業原保險保費收入從2012年的5530.1億元增長至2021年的1.4萬億元,年均增長率達10.6%,成為國民經濟中發展最快、最具活力的行業之一,業務規模穩居世界第二位。其中,第一大險種車險保費占比由2012年的72.4%調整至2021年的56.8%,險種結構更加均衡。

據銀保監會相關部門負責人介紹,黨的十八大以來,銀保監會堅決回歸保險保障本源,堅定不移地走中國特色的財產保險發展道路,緊緊圍繞防控金融風險、服務實體經濟、深化金融改革三項根本任務,持續推動財產保險業高質量發展,積極服務社會主義現代化強國建設,取得顯著成效。

財險市場格局優化

截至目前,財險市場共有直保財險公司89家,其中中資67家、外資22家;專業性公司達16家,初步形成股份制公司、有限責任公司、自保公司、相互保險社等多種組織形式和中外資公平競爭、共同發展、日益開放的多元化市場格局。與此同時,財險市場集中度逐步降低,2021年保費規模前3家公司的市場份額合計63.6%,比2012年降低1.7個百分點。

2021年,財產保險業提供風險保障達10860.3萬億元,是同期GDP的95倍,近十年年均增長率達43.5%。重點領域保險覆蓋率持續提高,2021年行業承保機動車共計3.2億輛,是2012年的2.5倍,近十年年均增長率為10.5%。2021年支付賠款8848億元,是2012年的3.1倍,近十年年均增長率達13.2%,高于保費增長率2.6個百分點。財險業在重大災害事故的恢復重建中發揮了積極作用,2013年“菲特”臺風保險賠付約60億元,“海力士”火災保險賠付54.2億元,2021年河南、山西強降雨保險賠付121億元,其中河南強降雨保險賠付占直接經濟損失比例達到10%。

記者在采訪中了解到,十年間,財險行業保持整體經營盈利,年均凈利潤約400億元。保險公司運用區塊鏈、物聯網、人工智能等先進技術對業務持續賦能,在精準營銷、精準定價、智能理賠、品質管控等核心環節不斷創新,實現從以產品為中心向以客戶為中心的新型業務模式和組織架構轉型,經營效率顯著提升。

車險曾是財險領域第一大險種,占比超過七成。近年來,隨著行業發展提速,車險、家財險、企財險、農險、責任險以及信用保證保險等傳統產品進一步豐富,退貨運費險、航班延誤險、指數保險等個性化、有特色的新產品不斷涌現,線上化不斷增強,為客戶提供更便捷、更透明、更多樣、更高效的保險服務,較好地滿足了人民群眾日益增長的保險需求。服務領域不斷拓寬,基本覆蓋了國計民生的各個領域,成為政府進行社會管理的重要市場機制。

來自銀保監會的數據顯示,截至2021年底,財險業總資產2.5萬億元,凈資產7361.9億元,實收資本3500.5億元,分別是2012年底的2.6倍、3.3倍和2.1倍,近十年年均增長率分別為11.1%、14.3%和8.5%,行業資本實力顯著增強。截至2022年二季度末,行業核心償付能力充足率203.7%,綜合償付能力充足率238.5%,償付能力整體充足。

多位業內人士在接受經濟日報記者采訪時表示,通過風險保障功能,能夠提升經濟社會發展韌性;利用保險資金優勢,能夠為實體經濟保駕護航積極參與社會治理,進而服務國家治理體系和治理能力現代化,這是保險業服務共同富裕、推進現代化建設的重要切入點。

重點改革成效顯著

自2012年起,關于車險領域“高保低賠”和“無責不賠”等難點問題反映日益突出。2020年9月份,《關于實施車險綜合改革的指導意見》在全國落地實施。改革實施以來,“降價、增保、提質”的階段性目標基本實現,廣大消費者獲得了實實在在的改革紅利。截至2022年6月底,消費者車均保費為2784元,較改革前大幅下降21%,87%的消費者保費支出下降,為車險消費者減少支出2500億元以上。保障程度明顯提高,在價格不變的情況下,交強險保障金額由12.2萬元提升到20萬元;機動車商業第三者責任險平均保額達到194萬元,較改革前大幅提升。保障責任更為全面,將玻璃單獨破碎、發動機涉水損失等責任納入主險承保范圍,開發車輪單獨損失險、醫保外用藥責任險等新附加險產品。

據銀保監會相關部門負責人介紹,2015年,指導行業組建中國城鄉居民住宅地震巨災保險共同體。2016年,聯合財政部出臺《建立城鄉居民住宅地震巨災保險制度實施方案》,2017年,配合財政部出臺《地震巨災保險專項準備金管理辦法》,建立地震巨災保險制度,推動多災因巨災保險制度建設。截至2022年6月末,地震巨災保險共同體累計為全國1876萬戶次居民提供7087億元的地震巨災風險保障,累計賠款約9636萬元,地震頻發地區風險得到有效覆蓋,地震巨災保險保障水平不斷提升。

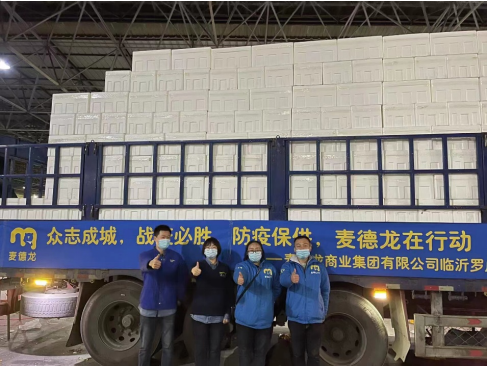

新冠肺炎疫情發生以來,銀保監會指導行業通過免費擴展新冠確診或身故責任、適當延長保險期限或延后繳納保費、豐富復工復產相關產品供給、簡化理賠流程和創新保險服務、捐款捐物等方式,積極支持各地疫情防控。2021年以來,財險業為疫情防控提供相關風險保障6.9萬億元,支付賠款3.0億元。疫苗保險累計為超34億劑次新冠疫苗接種提供保險保障,有力支持疫情防控和經濟社會發展。

此外,銀保監會鼓勵督促保險機構對新市民較為集中行業加強保險產品和服務創新,開展適合新市民特點的雇主責任險、實習責任保險、教育機構責任險等保險業務,提高新市民保險保障水平。聯合有關部委持續優化環保、醫療、交通、食品安全、旅游、安全生產等領域責任保險的發展環境,提高社會治理水平。環境污染責任保險已在31個省區市開展,覆蓋冶金、制藥、造紙、火電等多個環境高風險行業,二級以上醫院醫療責任保險參保率超過90%,安全生產責任保險在八大高危行業領域迅速開展,校方責任保險、承運人責任保險、旅行社責任保險等基本實現相關領域全覆蓋。

中國銀保監會副主席梁濤在日前舉行的北大賽瑟論壇上表示,要實現中國式現代化和共同富裕,需要大量高附加值的先進制造和專利技術創新。近年來,保險業通過科技保險、專利保險等產品支持國家創新發展戰略,支持產業鏈提升。銀保監會推動成立中國集成電路共保體,加強對集成電路產業的風險保障,為長江存儲、中芯國際等集成電路企業提供保險保障5903億元。持續推進首臺(套)、新材料、知識產權等科技保險發展,為全國各類重大技術裝備和全國重點新材料首批次應用項目提供風險保障9745億元。

持續防范化解風險

保險業本身就是經營風險的行業,對于行業自身的風險防范也顯得尤為重要。

隨著財險市場份額擴大,基于風險轉移分散的需求,再保險體系的建設也在穩步推進。據銀保監會相關部門負責人介紹,我國現有專業再保險公司15家,其中中資7家,外資8家,再保險公司數量較2012年新增6家。截至2021年底,已有529家境外再保人完成再保險登記系統登記,通過跨境交易的方式為我國再保險市場提供供給。2021年,中國再保險市場向境外市場分出保費約1050億元。

銀保監會修訂發布了《財產保險公司保險條款和保險費率管理辦法》,制定財產保險公司保險產品開發指引和費率厘定指引,規范產品開發行為。開展財險公司備案產品自主注冊改革,啟用自主注冊平臺,建立7×24小時產品自主注冊并及時向社會公開的信息披露機制,提高產品信息透明度,截至2021年底,注冊產品共101840個,公眾查詢訪問量累計達256萬余次。組織4輪產品大抽查,實現所有財險公司全覆蓋,累計清退問題產品3800余個。記者在采訪中了解到,銀保監會多次開展財險產品需求大調查,廣泛聽取社會公眾的意見建議,增強產品開發的適用性。

值得一提的是,銀保監會印發《推動財產保險業高質量發展三年行動方案(2020—2022年)》,錨定高質量發展方向,推動行業形成結構合理、功能完備、治理科學、競爭有序的財產保險市場體系。堅決落實“放管服”的要求,實施監管主體職責改革,按照明晰職責、各司其職、權責對等的原則,將64家法人機構監管職責下放到屬地監管局,制定統一機構監管規則,發揮一線監管優勢,構建銀保監會與36家銀保監局協調聯動的機構監管新格局。

近日,中國銀保監會印發《財產保險災害事故分級處置辦法》。《辦法》對財產保險災害事故等級進行劃分,并明確各級災害事故的統籌應對主體和工作措施。具體將財產保險災害事故按照事件性質、損失程度和影響范圍等因素劃分為特別重大、重大、較大3個等級,對應Ⅰ級、Ⅱ級、Ⅲ級響應,分別由銀保監會及其派出機構統籌啟動響應、開展應對處置并適時終止響應。

梁濤認為,保險業服務共同富裕和中國式現代化仍有較大空間。我國保險業發展水平還不充分,保險服務內容有待擴展,保險保障仍有較大缺口。要完善不斷創新的多元化保險產品體系,達到需求牽引供給、供給創造需求的更高水平動態平衡。

關鍵詞: