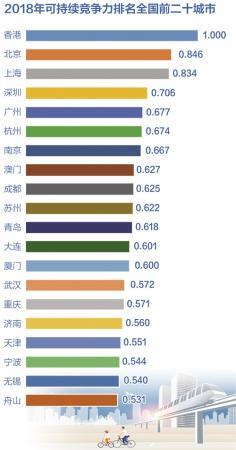

一、中國城市可持續競爭力的三個特征事實

1.香港連續3年位列榜首

近3年來,香港可持續競爭力始終保持在全國首位,反映出其經濟的發達和制度的完善。2018年,香港知識城市排名第六,和諧城市、生態城市、文化城市、全域城市和信息城市均排名第一,體現出其強大的綜合實力。

在288個樣本城市中,近3年的前七名城市也一直保持不變。觀察前二十名城市的可持續競爭力指數也可以發現,綜合得分在0.6及以上的城市僅有13個,僅占樣本城市總數的4.51%,說明我國大多數城市的可持續競爭力指數仍聚集在低指數區間,提升空間依然很大。

2.我國可持續競爭力整體呈現“東中一體、南北分化”的基本局面

在可持續競爭力較高的城市里,中東部地區城市占據了大多數,說明我國東部沿海地區競爭力整體較高。同時,近年來與中部地區有逐漸融合的趨勢,整體上呈區域良性發展。

不過,北方地區城市可持續發展水平相對較弱,南北分化局面基本形成,且分化趨勢逐漸嚴重。總體上看,我國城市可持續競爭力指數大致呈正態分布,且主要集中在0.2—0.4低指數區間。對此,國家應采取積極的措施調整這種固化狀態,否則南北分化現象將愈演愈烈,影響我國整體的可持續發展。

3.都市圈發展呈區域化集聚、多中心協同發展格局

從都市圈視角來看,我國城市可持續競爭力在空間上呈現區域化集聚、多中心協同發展態勢。我國都市圈可分為成熟型、發展型和培育型3類。成熟型都市圈以長三角和珠三角為代表,其均值處于全國領先水平。同時,發展較好的都市圈大多集聚于我國的東部沿海地區,以長三角、珠三角、廈門、青島等都市圈為中心,以各都市圈中心城市為輻射點,引領其他城市及都市圈共同發展,呈現出多中心協同發展格局。

二、城市可持續競爭力的三個研究發現

1.科技創新能力直接影響我國城市可持續能力的提升

2018年,我國城市科技創新均值僅為0.169,且變異系數大、低指數城市眾多。同時,還存在投入產出效率低、區域間極化嚴重、科研人員后備力量不足等問題。此外,我國科技創新發展較好的城市普遍集聚在東部,西部地區城市則發展水平低、進程緩慢。

在經濟發展進入新常態后,我國大力發展科技創新,創新能力逐步提升,但總體上仍處于起步模式,未來應注重知識城市發展,縮小東西部發展差距。

2.相對于中小城市,大城市具備更強的可持續競爭力

一線城市可持續競爭力均值最高,二線城市可持續競爭均值也超過了0.5,但三、四線城市可持續競爭力均值偏低,尤其是四線城市均值遠遠低于全國0.299的均值水平。

相反,可持續競爭力變異系數卻是從一、二線城市到三、四線城市跨越式遞增,說明中小城市內部差異也比較大。相比大城市發展的充分性,中小城市處在可持續競爭力的下游,需投入更多的關注。

3.中部地區有崛起跡象,西部地區重點城市帶動能力不強

區域標準差和變異系數體現了區域內城市間發展差距。西部地區均值水平全國最低,變異系數卻為全國最高,說明西部地區可持續發展水平相對落后,且重點城市并未很好地帶動周圍城市發展,導致東西部發展差距進一步增大。

三、提升中國城市可持續競爭力的三個政策建議

1.加強大城市創新引領,帶動全國城市科技創新能力提升

大城市要堅持創新引領,帶動全國城市發展。一方面,要從模仿和學習轉向創新和引領,提升對周邊城市的輻射和引領能力;另一方面,城市創新引領也要因地制宜,根據城市產業基礎的不同,有針對性地形成以工業創新帶動城市發展創新的格局或以現代服務業作為創新型城市的主攻方向。

2.西部地區要加強重點城市的帶動和輻射作用

西部地區地處我國內陸,沒有對外合作的地理優勢。但是,隨著“一帶一路”建設不斷發展,西部地區也應借此契機加強對外合作,在長江經濟帶和絲綢之路經濟帶上發揮自身優勢和潛力,形成我國面向中亞、南亞、東南亞的輻射中心,打造西部開發與開放的重要支撐。同時,西部的重點城市也應發揮其帶動作用,引領周邊城市共同發展,形成我國內陸開放型經濟高地。

3.加強中小城市的社會管理、基礎設施建設

總體上看,我國社會治安狀況基本良好且在逐年完善,但中小城市的治安狀況仍需重視,交通擁堵問題日益嚴重。對此,應加強城市管理,合理調配資源,通過高科技手段加強基礎設施建設、完善城市管理。

此外,大城市持續發展往往伴隨著其勞動密集型產業和高污染產業向中小城市轉移,因此在推動中小城市傳統產業轉型升級的同時,也要適度減少“三高產業”(高污染、高能耗、高排放)的比重,加大力度治理污染、改善生態,做到真正的可持續發展。

(執筆:王雨飛)

關鍵詞: