有數據顯示,我國九成以上的老年人都會選擇“居家養老”的養老方式,那么,居家養老服務的進展如何?目前又存在哪些問題?下一步又該如何推進?

9月4日,老博會系列著作之一的《北京養老產業藍皮書2018》(下稱“藍皮書”)在京發布,報告就北京居家養老服務發展取得成就以及居家養老服務產業發展面臨的問題和挑戰進行梳理和分析,同時,對京津冀協同背景下的養老服務體系建設以及首都特色的養老服務管理體制進行了研究。

“今年這個藍皮書重點關注的是居家養老2.0版本,大家知道,《北京市居家養老服務條例》是2015年1月29日由北京市人大通過的,是全國唯一一個省級層面制定實施的居家養老條例,三年多來,北京市在居家養老方面做了很多探索,2018年的藍皮書重點關注了居家養老在鞏固調整等方面所取得的進展和面臨的一些問題。”藍皮書主編、北京大學社會學系教授陸杰華表示,目前,對北京市居家養老運營模式的研究幾乎空白,藍皮書從運營主體、服務模式、經營模式、用戶模式、盈利模式、推廣模式、管理模式7個維度分析了北京市居家養老服務運營模式的現狀。

同時,藍皮書以北京市居家養老服務運營模式存在問題為導向,在借鑒美國、瑞典、英國、日本居家養老服務運營模式經驗基礎上,針對北京市居家養老服務運營模式未來發展提出了建議。

居家養老服務發展快

雖然,《北京市居家養老服務條例》是2015年開始實施的,但實際上,北京的助老工作從2009年就已開始,只不過是2015年通過立法形式把居家養老的相關制度安排以法律形式固定下來。在過去的十多年中,尤其是過去的5年中,北京市的居家養老產業取得了長足發展。

根據北京市統計局公布的數據,到2016年底北京市常住人口為2172.9萬人,常住人口中60歲及以上老年人為348.4萬,占全部常住人口的16.0%;65歲及以上老年人為230.4萬,占全部常住人口的10.6%。

而2016年末全市戶籍人口1365.4萬人,60歲及以上戶籍老年人為329.2萬人,占全部戶籍人口的24.1%;65歲及以上戶籍老年人為219.3萬人,占全部戶籍人口的16.1%。

與同期全國60歲及以上老年人口比重16.7%、65歲及以上老年人口比重10.8%相比,北京市戶籍老年人口比重明顯高于全國水平,常住老年人口比重則略低于全國水平。

與之相對應得是,近年來,機構床位數也得到了快速增長,各地政府開始將工作重點轉移到推進社區居家養老服務體系建設上來。

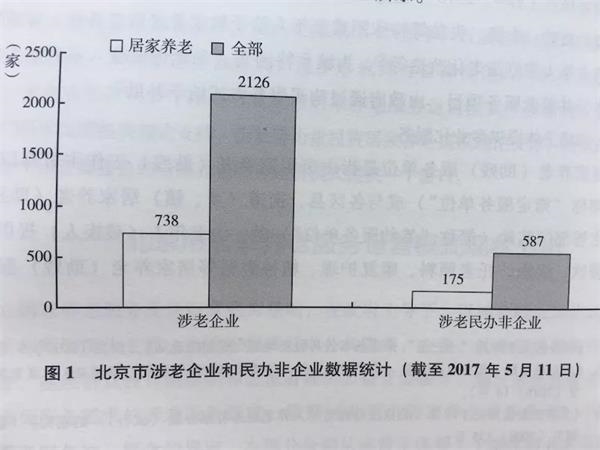

根據藍皮書披露數據來看,當前,北京市從事老年餐桌、生活照料、養老機構、文化娛樂、精神關懷等各類為老服務的企業和機構合計1.5萬家。截至2017年9月,全市工商注冊養老服務企業1329家;在民政部門注冊為養老相關的社會組織達600余家。

然而,企業雖有發展,但整體處于“小、散、亂”的狀態。

據不完全統計,截至2017年7月,北京市居家養老企業注冊資金集中在100萬-500萬元的最多,占全部居家養老企業的26.3%。其次為1000萬-2000萬元的企業,占全部居家養老企業的14.4%。而在民辦非企業中,注冊資金主要集中在10萬-50萬元,共61家,占全部涉老民辦非企業的34.9%。

同時,需要指出的是,雖然一些企業和機構開始注重品牌建設,但目前注冊商標的居家養老企業僅占全部居家養老企業數量的五分之一,而注冊商標的居家養老民辦非企業在全部居家養老民辦費企業中所占比例不到十分之一。這意味著,市場大部分主題不僅沒有建立品牌,而且基本的商標注冊也沒有完成。

同時,政府的管理體制和扶持模式尚存有待改進的地方。比如,目前的扶持補貼政策大多數為一次性建設投資補貼和鼓勵開展居家養老服務的運營補貼,而對于以后如何實現可持續運營方面的考慮有所欠缺。

亟待建立可持續發展模式

很明顯,北京市居家養老面臨的問題,并不是養老機構、養老設施發展不夠快的問題,而是人口年齡結構快速轉變、家庭結構的迅速萎縮、人口老齡化的加速、居家養老需求的快速提升,導致居家養老服務供給跟不上需求增長的速度,而出現的問題。

不可否認,在目前的經濟社會形式下,當前的養老工作處于“政府包不起、企業賠不起、個人養不起”的局面。基于此,北京市采用了政府、企業、社會、個人和家庭合力推動的發展模式,但從根本上,需要的則是一個可持續發展的模式。

比如,老年人個人的有效需求整體不足。通過新的調整,北京市2018年養老金平均升至4000元/月,但養老機構的收費基本都在3000元以上,中心城區更是達到每月6000-9000元。在提供上門居家養老的專業服務中,一些服務收費標準達到每小時200-300元,顯然不是一般收入群體能夠負擔的價格。與此同時,以房養老、長期護理保險等試點雖然都在嘗試,但整體上對老年人進行經濟支持所發揮的作用依然不足。

同時,需要考慮的是,當前眾多的居家養老服務單位依托政府開展工作,在獲得政府補償的前提下,以遠低于市場的價格在開展服務,一旦離開政府的扶持,企業自身無法實現持續運營。更有甚者,一些機構為了“跑馬圈地”,即使加上政府的補償也不能實現收支平衡,這類企業將來是否能夠持續,也面臨很大的問題。

為此,藍皮書建議,北京市應積極應對居家養老發展過程中出現的規劃不明晰、供需不匹配、市場機制調節不力、專業組織參與不夠及人才缺乏等問題;因地制宜的從完善政策規劃和市場調節機制、培育社會組織、拓寬籌資渠道、豐富服務方式、建設人才隊伍等方面提出應對策略,努力實現北京市居家養老服務的體系化、規范化和常態化。

就此,陸杰華表示,首先,要構建完備的居家養老服務標準,其次,豐富居家養老服務內容,滿足老年人群全方位需求,老年的個性化、多元化需求的差異化是需要我們關注的。再次,完善居家養老服務體系構建,建成充實完整的居家養老服務平臺,特別是到了驛站,應該發揮獨有的作用。最后,要構建完備的護理隊伍建設體系,對人才提供堅實的基礎。

比如,在既有基礎上,進一步推進試點,探索對服務內容的標準、收費測算等全方位的標準立項,確保居家養老服務的提供和效果評估有規則可循。