“將各種創(chuàng)意和聲音在流動(dòng)的城市空間中展現(xiàn),它既是關(guān)于你的,也是關(guān)于騎手的”

“我也來自加濕比克”,一個(gè)美團(tuán)外賣騎手的餐箱背后,貼著這八個(gè)大字。亮黃色的“加濕比克”前面,還畫有定位標(biāo)識,強(qiáng)調(diào)著這是一個(gè)地名。

4月上旬,騎手載著“加濕比克”在陜西省西安市的街頭狂奔,他也好奇,加濕比克到底在哪兒。

帶著“加濕比克”的騎手。圖片由受訪者提供

地圖上確實(shí)不存在加濕比克,它是歌手龐麥郎創(chuàng)設(shè)的一個(gè)地名,而龐麥郎正因精神分裂癥住院。

“他編造了一個(gè)地方,說他自己來自這里。沒有人給他作證的時(shí)候,大家都覺得是虛構(gòu)的。那我說我也來自那里,我就成了一個(gè)證人。”網(wǎng)名為“食花多”的藝術(shù)家告訴全現(xiàn)在,正是他設(shè)計(jì)了餐箱上的這句話,他要公開為加濕比克的“存在”作證。

租一塊30*40公分的表達(dá)

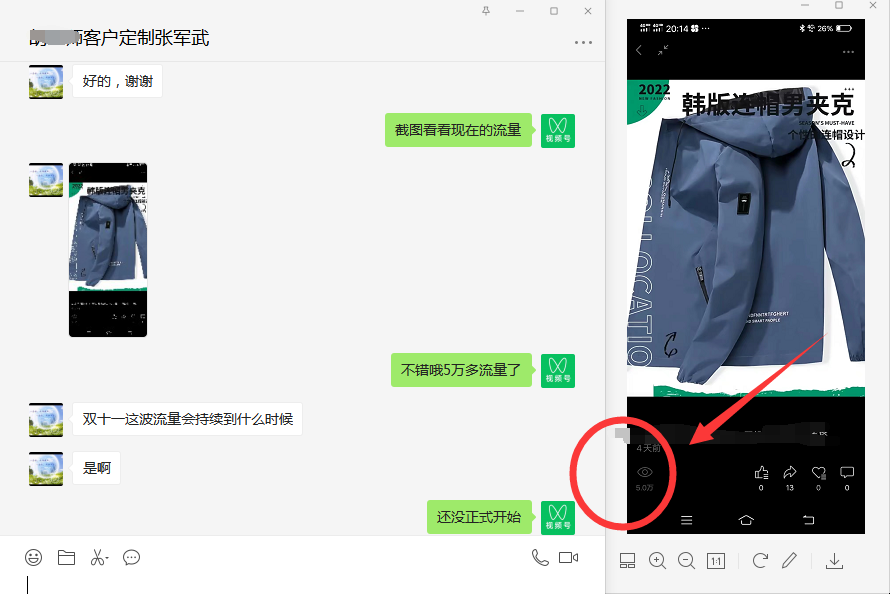

食花多的“我也來自加濕比克”,實(shí)則是他投放在騎手餐箱的一則廣告。

給騎手10元即可租5天,有30*40公分的展示空間,不能是商業(yè)宣傳,文字內(nèi)容以7-20字為佳,這是騎手餐箱廣告位的租賃原則。投放后每天估計(jì)的露出時(shí)長超過10小時(shí),流動(dòng)于街道之間。

這個(gè)月的西安街頭出現(xiàn)近40條風(fēng)格迥異的餐箱廣告。廣告內(nèi)容或是有意思的一句話,像“這是春天嗎?”“你今天吃辣椒了嗎?”;或是與騎手職業(yè)性質(zhì)有所關(guān)聯(lián),比如“在無所謂和無畏之間是我與我的生命”,也有純照片和畫像。

騎手帶著餐箱廣告在路上跑單。圖片截圖自外賣計(jì)劃視頻

任一飛是廣告投放的“中間商”,招募廣告投放人、聯(lián)系騎手貼廣告、簽署合同,但他不賺錢。他是藝術(shù)家,也是餐箱廣告的發(fā)起人,餐箱廣告正是他的藝術(shù)項(xiàng)目“外賣計(jì)劃”的一部分。

任一飛從去年4月開始關(guān)注外賣騎手行業(yè)的議題,在做完資料耙梳后,他還下場干了3個(gè)月眾包騎手。之所以做騎手議題,是因?yàn)樗庾R到外賣騎手是頗具代表性的新興工作方式——它依靠系統(tǒng)和算法工作,同時(shí)騎手的參與又多是零工經(jīng)濟(jì)的形式。

成為騎手后,任一飛察覺到那些對算法、系統(tǒng)的分析,甚至具體到騎手安全問題的討論,都屬于知識分子圈層的討論,難以到達(dá)騎手,兩者之間,是被層層區(qū)隔的:一方面是騎手本身沒有閱讀長文的習(xí)慣,另一方面是騎手早就知道這些問題,而在他們看來,討論不會(huì)帶來改變,自然沒有多大意義,到頭來他們還是要在活在系統(tǒng)中。

“當(dāng)我真的會(huì)出車禍,甚至馬上被車撞的時(shí)候,我還是會(huì)去闖紅燈的。這里面有個(gè)僥幸心理,或者說某種算法機(jī)制加給你的僥幸心理。”在送單之前,任一飛早在文獻(xiàn)中知道,騎手經(jīng)常會(huì)遭遇交通事故,但當(dāng)他進(jìn)入到騎手角色后,他不可避免地想要去闖紅燈。因?yàn)殛J紅燈并不必然會(huì)造成車禍,卻一定能跑快一點(diǎn),這樣單子就不會(huì)超時(shí)。

一名正在送單的騎手。圖片來源:視覺中國

也因此,在之后設(shè)計(jì)自己的藝術(shù)項(xiàng)目時(shí),他想要突破這種區(qū)隔——用感性化、視覺的方式表達(dá),并且讓騎手能參與其中。

設(shè)計(jì)之初,任一飛就注意到騎手餐箱是一個(gè)很好的展示空間。他們每天在城市里游走,從人們身邊經(jīng)過,餐箱這一小塊區(qū)域,每天都會(huì)被各種各樣的人看到,充滿可能性。他最初思考的是,自己能在上面進(jìn)行什么表達(dá)。后來,他意識到這也僅是他個(gè)人的表達(dá),太過簡單,便想到借用商業(yè)模式,做成租賃廣告位,不僅能讓更多參與者表達(dá),還能給騎手帶來額外收入——租賃費(fèi)用全歸騎手。

餐箱廣告的項(xiàng)目也就多了一個(gè)面向,即創(chuàng)設(shè)出一個(gè)表達(dá)空間。3月30日發(fā)布的餐箱廣告公開招募寫道:“將各種創(chuàng)意和聲音在流動(dòng)的城市空間中展現(xiàn),它既是關(guān)于你的,也是關(guān)于騎手的”。

大半個(gè)月時(shí)間里,這個(gè)項(xiàng)目已經(jīng)收集到近400則廣告,其中約有40個(gè)已經(jīng)完成投放。

兩名廣告投放者告訴全現(xiàn)在,他們無法確定誰會(huì)看到這些廣告,因?yàn)轵T手總在趕路,停下來的時(shí)間非常少。任一飛則將餐箱廣告的形式比喻作游擊隊(duì)。他覺得,在現(xiàn)有的公共空間中,普通人缺少表達(dá)和展示的空間,這個(gè)游擊隊(duì)便是在社會(huì)的縫隙中“鉆空子”。

食花多也覺得,和線上的表達(dá)相比,線下空間的表達(dá)更可貴,而且當(dāng)普通人在線上發(fā)言時(shí),是很難被看到、關(guān)注到的,而線下流動(dòng)廣告能觸及到的人群更多。

抑郁癥患者Kris投放了一則與病恥感相關(guān)的廣告——在黑色爆炸形的圖案上,白色字寫著“抑郁癥不可恥”。

在日常生活中,Kris并沒有在城市實(shí)體空間里看到過與抑郁癥相關(guān)的廣告,倒是常常看到婦科、男科醫(yī)院的廣告,“這句話比較簡短。理解這句話的,比如說有相同經(jīng)歷的人,會(huì)感到欣慰;但不太了解的人,可能就不會(huì)太注意”,Kris覺得,如果有抑郁癥病友在路上看到這句話,應(yīng)該會(huì)受到鼓舞。

Kris告訴全現(xiàn)在,在網(wǎng)絡(luò)空間談抑郁癥時(shí),確實(shí)能感覺到有“限制”存在,即當(dāng)人們表達(dá)自己抑郁的想法時(shí),總會(huì)有人以“太脆弱”來評論,不夠正能量的內(nèi)容也常會(huì)引來批評,“在某些情況下,負(fù)面的聲音是會(huì)受到一定抑制的”。

在西安街頭投放廣告時(shí),食花多想起了來自陜西漢中的龐麥郎,廣告詞也與龐麥郎的隔空對話——我也來自加濕比克。

他知道,多數(shù)人都沒聽說過加濕比克。他也是一個(gè)多月前,看到龐麥郎入院的新聞后,翻查資料時(shí),才知道了它的“存在”。同樣是從鄉(xiāng)鎮(zhèn)遷徙到大城市的人,食花多被龐麥郎的故事打動(dòng)了。他想著,或許有好奇的人看到廣告后,會(huì)搜出加濕比克的來由和故事。如果廣告在網(wǎng)絡(luò)上傳播開來,在醫(yī)院的龐麥郎或許真的能看到。

目前投放的廣告中,Kris印象最深的是“讓我們一起來看日落吧”,“在一個(gè)城市空間里,大家都是比較匆忙的人,忽然來一句非常生活、不功利的話,就有點(diǎn)意思。”

帶著“讓我們一起看日落吧”廣告的騎手。圖片來自外賣計(jì)劃的中期記錄資料

連結(jié)

按照任一飛的設(shè)想,餐箱廣告能讓大眾參與表達(dá),并與騎手行業(yè)產(chǎn)生出連結(jié)。

外賣騎手黃一徑平日在廣州老城區(qū)送餐。他看到餐箱廣告招募的推送后,主動(dòng)聯(lián)系了任一飛,想要成為掛餐箱廣告的騎手。4月23日,黃一徑第一次掛出餐箱廣告,那是一家畫廊的宣傳廣告。

黃一徑的餐箱廣告。圖片由受訪者提供

任一飛也期待騎手能投放自己的廣告。在項(xiàng)目設(shè)計(jì)中,騎手投放廣告是免費(fèi)的,藝術(shù)項(xiàng)目會(huì)提供設(shè)計(jì)和租賃費(fèi)用,不過暫時(shí)未有騎手來投放廣告。黃一徑想到,如果他要投廣告的話,會(huì)設(shè)計(jì)一句和安全有關(guān)的話,例如“請關(guān)掉遠(yuǎn)光燈”。

黃一徑期待著有其他騎手或路人來打聽他的餐箱廣告,那樣的話,他就會(huì)把這個(gè)項(xiàng)目介紹一番,“這個(gè)項(xiàng)目可以帶給我們外賣員最實(shí)際的,就是那份細(xì)微的收入,還有就是很奇妙的一些樂趣。當(dāng)有人看到你車箱,過來跟你聊天,是一個(gè)很奇妙的事情。”

黃一徑告訴全現(xiàn)在,騎手在日常送單的過程中有時(shí)是不被尊重的,他能從別人的眼光中感受到這點(diǎn)。看到餐箱廣告招募時(shí),他能感受到項(xiàng)目的用意,即讓騎手走進(jìn)公眾視野,別人可能會(huì)留意到,他們不只是一個(gè)送餐工具,而是有生活的人。由餐箱廣告促成的路人與騎手的聊天,也許是包含尊重和平等的。

在任一飛的外賣計(jì)劃里,還設(shè)計(jì)了另外兩個(gè)活動(dòng),一個(gè)是城中村騎手運(yùn)動(dòng)會(huì),比賽中電動(dòng)車開得最慢的騎手會(huì)勝出;另一個(gè)是“村中夜談”,在晚上騎手下班之后,由他請來各行各業(yè)的人,和騎手一起圍坐在城中村的空地聊天。算上餐箱廣告,三項(xiàng)活動(dòng)意味著三種不同的連結(jié)方式,分別是廣告連結(jié)騎手與公眾;運(yùn)動(dòng)會(huì)連結(jié)騎手之間;夜談會(huì)則是打通各個(gè)領(lǐng)域的表達(dá)和溝通。

騎手運(yùn)動(dòng)會(huì)。圖片由受訪者提供

當(dāng)任一飛給騎手講解項(xiàng)目和張貼廣告時(shí),多數(shù)騎手只是把它作為一個(gè)廣告——一次“增收”行為,有時(shí)他們也會(huì)好奇廣告在講什么,例如加濕比克在哪里。

至于騎手會(huì)從廣告表達(dá)中,獲得一種怎樣的感受,任一飛目前也無法確定。不管這種連結(jié)能否發(fā)展出一個(gè)“結(jié)果”,至少騎手在參與的時(shí)候,能得到一種直觀的感受,這是任一飛對外賣計(jì)劃的定位。他認(rèn)為,外賣計(jì)劃只是在搭交流空間,提供一種參與方式,至于大家各自表達(dá)的內(nèi)容和碰撞出的結(jié)果,則不存在預(yù)設(shè)。

城市中游走的隱喻

有人給騎手投放了一個(gè)寫著“孤獨(dú)”二字的廣告——用略帶彎曲的手寫體寫成,背著“孤獨(dú)”的騎手,開的是一臺特別破舊的電動(dòng)車,“他一個(gè)人在大街上走,后面寫著孤獨(dú),其實(shí)也挺有意味”,任一飛對這個(gè)場景印象特別深。

掛著“孤獨(dú)”廣告的電動(dòng)車。圖片由受訪者提供

體驗(yàn)騎手工作時(shí),任一飛每天送單6小時(shí)左右。他意識到,騎手完全是份一個(gè)人的工作,尤其是眾包騎手管理比較松,只需要一部手機(jī)一臺車,就可以工作了,完全不需要和同事合作。有時(shí)在路邊停下,看到彼此同樣穿著騎手制服,就會(huì)聊上幾句,但相互根本不會(huì)認(rèn)識。他覺得,這種原子化也非全然是壞事,有的騎手就是喜歡這工作能完全自己把控,免去了復(fù)雜的人事關(guān)系,但它的代價(jià)就是孤獨(dú)。

一名西安的全職騎手告訴全現(xiàn)在,他每天派單14小時(shí),開始這份工作后,他幾乎退掉了全部微信群,因?yàn)閷?shí)在沒有空去看消息,甚至連孤獨(dú)都沒有時(shí)間。

去年9月,外賣騎手因新聞報(bào)道而成為網(wǎng)絡(luò)熱點(diǎn),任一飛覺得這個(gè)議題“走紅”的過程,就像是人們突然發(fā)現(xiàn)了那些每天能接觸到,卻被遮蔽著的人。

在食花多的印象中,騎手的狀態(tài)要么特別匆忙,送完東西,馬上又上路;要么一直在刷手機(jī),就像在另一個(gè)世界,他的存在和這個(gè)城市沒有關(guān)系,也特別孤獨(dú)。

帶著餐箱廣告的騎手。圖片由受訪者提供

“騎手就是這個(gè)時(shí)代的一個(gè)隱喻。”食花多覺得,騎手的狀態(tài)很游走,沒有歸屬感。這種狀態(tài)其實(shí)跟多數(shù)從農(nóng)村、鄉(xiāng)鎮(zhèn)來到大城市工作的人是共通的,盡管他們的社會(huì)階層不一樣,但缺乏歸屬的感覺是類似的。作為一個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)里出來,多年漂泊在不同城市的青年人,他對此有親身的體會(huì)。

加濕比克則是另一個(gè)隱喻。食花多把加濕比克定義為一個(gè)虛構(gòu)的家鄉(xiāng),相當(dāng)于從鄉(xiāng)鎮(zhèn)到城市的中轉(zhuǎn)站——當(dāng)小鎮(zhèn)青年初到城市時(shí),對出身的地方是不自信的,因此需要這么一個(gè)虛構(gòu)的家鄉(xiāng)來做中轉(zhuǎn)。

“我想象他的外賣車經(jīng)過一個(gè)高新科技園,當(dāng)上班的白領(lǐng)看到加濕比克(廣告)的時(shí)候,也許他們也剛聽了龐麥郎,能夠心領(lǐng)神會(huì),并想到自己的社會(huì)身份。”食花多覺得,小鎮(zhèn)青年在城市中的身份錯(cuò)位是痛苦的。“我也來自加濕比克”要表達(dá)的,也是讓人們能慢慢接納自己的社會(huì)文化身份。

“村中夜談”的活動(dòng),藝術(shù)家會(huì)邀請不同行業(yè)的人,來和騎手一起聊天。圖片由受訪者提供

25歲的黃一徑,則從騎手群體里看到“殺馬特”的影子。黃一徑的上一份工作是教人跳現(xiàn)代舞,因?yàn)橄矚g騎車才轉(zhuǎn)行送外賣。他計(jì)劃著做一年騎手,用賺到的錢買臺摩托車,騎行去西藏。他和任一飛結(jié)識到的很多騎手一樣,把這份工作看作跳板,一個(gè)賺快錢的機(jī)會(huì),而不是一份長久的職業(yè)。他們?nèi)胄械脑蛞残涡紊械氖巧馐『螅朐俜e累資本東山再起;有的是為了還債;還有的是養(yǎng)家壓力大要賺外快。

“殺馬特群體就像騎手一樣。他們背后都有一個(gè)故事,有一些個(gè)人色彩在里面。”在黃一徑看來,殺馬特和騎手的相近之處在于,他們大多數(shù)從農(nóng)村到大城市,處在城市底層。長時(shí)間、少休息的工作機(jī)制也是相近的,雖然騎手不會(huì)像殺馬特那樣有集體活動(dòng),但他們也會(huì)主動(dòng)在工作縫隙中找樂趣。黃一徑去過他的騎手師傅的宿舍——在城中村“握手樓”中,樓梯又窄又陡,很潮濕,兩個(gè)房間擠了6個(gè)人,都是上下鋪,但黃一徑覺得他們都挺開心的。

做騎手后,黃一徑察覺到騎手圈子也是有趣多樣的,他們很會(huì)擠時(shí)間在工作中找樂子,不比白領(lǐng)差,“還蠻有意思的,有些騎手開完早會(huì),還沒到早高峰那段時(shí)間,就跑去喝咖啡”。

黃一徑想過,如果有朋友或看到廣告來搭訕的路人,想讓他介紹一下騎手群體,他會(huì)“讓他們都去看一下李一凡老師的《殺馬特我愛你》。”

但現(xiàn)在,黃一徑還沒有遇到過人搭訕。