近日,悉尼大學的研究人員對9341名參與者的飲食習慣進行了長達一年隨訪,結果顯示,西方國家肥胖率上升的主要原因居然是蛋白質沒吃夠!

這項新研究基于澳大利亞統計局(ABS)進行的一項全國營養和體育活動調查,進一步支持了“蛋白質杠桿假說”,并發表在最新一期的《Obesity》雜志上。

什么是蛋白質杠桿假說?

蛋白質杠桿假說(Protein Leverage Hypothesis)于2005年由勞本海默教授和斯蒂芬·辛普森教授首次提出,認為人們過量攝入脂肪和碳水化合物是因為身體對蛋白質的強烈需求,而身體對蛋白質的偏好高于其他一切。由于現代飲食中有如此多的食物由高度加工和精制的食物組成——蛋白質含量低——人們被迫食用更多高能量食物,直到他們滿足對蛋白質的需求。

一:加工過的食物缺乏蛋白質,容易引起食欲

“隨著人們消費更多的垃圾食品或高度加工和精煉的食品,他們稀釋了飲食中的蛋白質,增加了超重和肥胖的風險,我們知道這增加了患慢性疾病的風險,”悉尼大學生命與環境科學學院的博士后研究員阿曼達·格雷奇博士說。

“越來越清楚的是,我們的身體吃東西是為了滿足蛋白質目標,”生命與環境科學學院營養生態學大衛·勞本海默教授補充說。“但問題是,西方飲食中的食物蛋白質越來越少。所以,為了達到你的蛋白質目標,你必須攝入更多的蛋白質,這能有效地提高你每天的能量攝入。”

二:“蛋白質饑餓”導致暴飲暴食

蛋白質是生命的基石。身體中的每個細胞都含有蛋白質,它們被用來修復細胞或制造新細胞。據估計,人體需要超過一百萬種形式的蛋白質才能正常運作。蛋白質來源包括肉類、牛奶、魚、雞蛋、大豆、豆類、豆類和一些谷物,如小麥胚芽和藜麥。

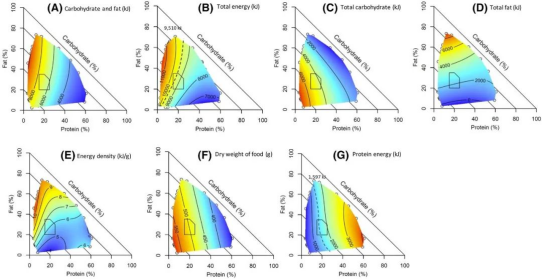

悉尼大學的這項研究發現,成人的平均能量攝入量為8671kJ,其中蛋白質的平均能量攝入量僅為18.4%,而碳水化合物為43.5%,脂肪為30.9%,纖維和酒精分別為2.2%和4.3%。

同時,他們繪制了能量攝入與消耗時間的關系圖,發現該模式與“蛋白質杠桿假說”所預測的一致。

圖1 成人每日膳食宏量營養素分布與不同膳食成分的能量攝入之間的關系

(A)碳水化合物和脂肪(kJ) (B)總能量(kJ) (C)碳水化合物總量(kJ) (D)總脂肪(kJ) (E)能量密度(kJ/g) (F)食物干重(g) (G)蛋白質能量(kJ)

那些當天早餐攝入較少蛋白質的人,在接下來的幾餐中會增加他們整體食物攝入量;而那些攝入推薦量蛋白質的人則沒有。實際上,他們全天的食物攝入量都在下降。

早餐蛋白質攝入量低于推薦量的參與者全天會食用更多的富含飽和脂肪、糖、鹽或酒精的高能量食物,而推薦的五種食物(谷物、蔬菜/豆類、水果、乳制品和肉類)食用較少。

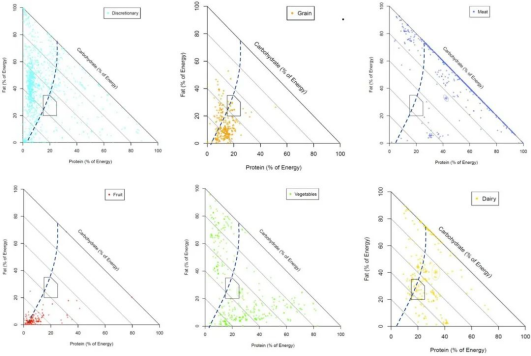

圖2 任意食物和五種食物的宏量營養素組成

圈出的數據點表示食物組的平均營養成分;虛線表示估計的能量需求

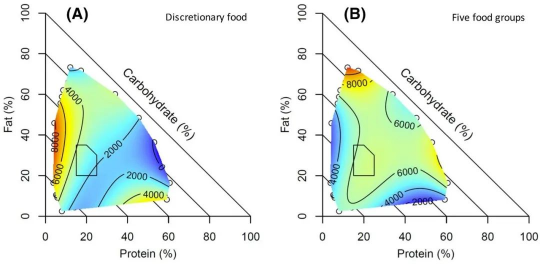

因此,他們每次進餐時的整體飲食都較差,即使他們的可自由支配的食物攝入量增加,他們的蛋白質能量百分比也會下降——科學家稱之為“蛋白質稀釋”的效果。

圖3 每日膳食宏量營養素與來自(A)任意食物和(B)五種食物的每日總能量(kJ)之間的關系

較低的攝入量用冷色表示;較高的攝入量用暖色表示

雖然許多因素都會導致體重過度增加,包括飲食模式,身體活動水平和睡眠習慣,但悉尼大學的科學家認為,身體對蛋白質的強大需求,以及高度加工的精制食品中的蛋白質缺乏,是能量過度消耗和肥胖的關鍵驅動因素。

三:想減肥?早餐這樣吃更有效

安琪紐特酵母蛋白粉搭配健康食材,充分補充體內蛋白質成分,助力大眾滿足身體蛋白質目標,擁抱健康生活!

免責聲明:市場有風險,選擇需謹慎!此文僅供參考,不作買賣依據。

關鍵詞: